SuaraRiau.co - Sebenarnya obyek riset David L.A.Gaveau sudah lama, yakni kejadian kebakaran hutan dan lahan tahun 2019. Di tahun itu, lembaga yang menaungi peneliti asing tersebut, CIFOR (Center for International Forestry Research) telah mencabut publikasinya secara resmi karena dinilai melanggar proses penerbitan artikel ilmiah dan sangat prematur.

10 Desember 2019, _Nature.com_, website resmi afiliasi jurnal internasional terkemuka, menerbitkan berita kesalahan riset David yang diperkuat pakar dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, rumah bagi banyak peneliti terbaik di Republik ini), Guru Besar IPB Prof Bambang Hero (peraih penghargaan internasional John Maddox Prize 2019 karena kegigihannya dalam pembuktian kejahatan karhutla), dan tentu saja oleh pemerintah Indonesia sendiri. _Case close._

Namun artikel David cs yang menyimpulkan bahwa areal terbakar karhutla 2019 lebih luas berkali-kali lipat dari data resmi pemerintah Indonesia, kembali mengemuka saat terbit di jurnal Earth System Science pada akhir tahun 2021, yang kemudian di awal tahun 2022 dimanfaatkan beberapa kalangan untuk menggiring opini publik bahwa pemerintah Indonesia berbohong soal data riil luas karhutla tahun 2019.

Pada ruang klaim inilah butuh edukasi publik dengan bahasa sederhana tentang metodologi penghitungan luas karhutla di Indonesia. Bukan untuk menentukan siapa yang salah dan benar, karena kegiatan riset atau penelitian sebenarnya adalah tindakan objektif dalam usaha mengembangkan, sekaligus menguji ilmu pengetahuan. Mengapa pengetahuan masih harus diuji? karena hakikatnya pengetahuan bersifat hidup. Tumbuh dan berkembang secara dinamis.

Artikel ilmiah yang sudah terbit di jurnal internasional sekalipun, tidaklah bersifat absolut paling benar, karena itu di kalangan akademisi dikenal istilah _critical review_ atau evaluasi teks akademis, dan itu menjadi hal biasa karena setiap temuan bisa diuji kembali kapan saja secara ilmiah. Mari sementara ini kita telaah dulu secara ilmiah popular perihal data luas Karhutla tahun 2019 versi David Cs dan Pemerintah Indonesia.

Perbedaan data pendukung

Hal krusial yang membedakan riset David cs dan pemerintah ada pada data pendukung. David hanya mengandalkan Hotspot (MODIS,VIIRS); MODIS MCD64 dan data karhutla KLHK untuk assesment/validasi. Sementara pemerintah menggunakan hampir seluruh satelit yang ada. Untuk hotspot atau titik api menggunakan NOAA, MODIS, VIIRS, Landsat; untuk burned Area Lapan (Landsat dan Sentinel); ditambah data lapangan (hasil pengecekan lapangan dan laporan pemadaman).

Data verifikasi lapangan inilah yang jadi keunggulan pemerintah dan tidak dilakukan sama sekali dalam riset David Cs. Meski cek lapangan yang dilakukan secara manual oleh manusia ini dianggap kuno, namun justru inilah penentu dan salah satu kunci strategi keberhasilan mitigasi karhutla 2020 dan 2021 di Indonesia. Hasilnya juga telah diakui di berbagai forum resmi Nasional dan Internasional.

Mengapa selain menggunakan satelit, masih harus cek lapangan? Cara kerja sederhananya begini.

Satelit hanya mampu menangkap titik panas (hotpost), bukan menangkap titik api (fire spot). Padahal hotspot bukan berarti firespot. Jika periset benar-benar turun ke lapangan, melakukan tringulasi data dengan satgas pemadam secara teliti, maka fakta-fakta seperti 'hotspot palsu' akan sangat banyak mereka temui di tingkat tapak. Terbukti riset David yang hanya mengandalkan kerja mesin sebenarnya juga menemukan itu, bahkan objeknya lucu-lucu.

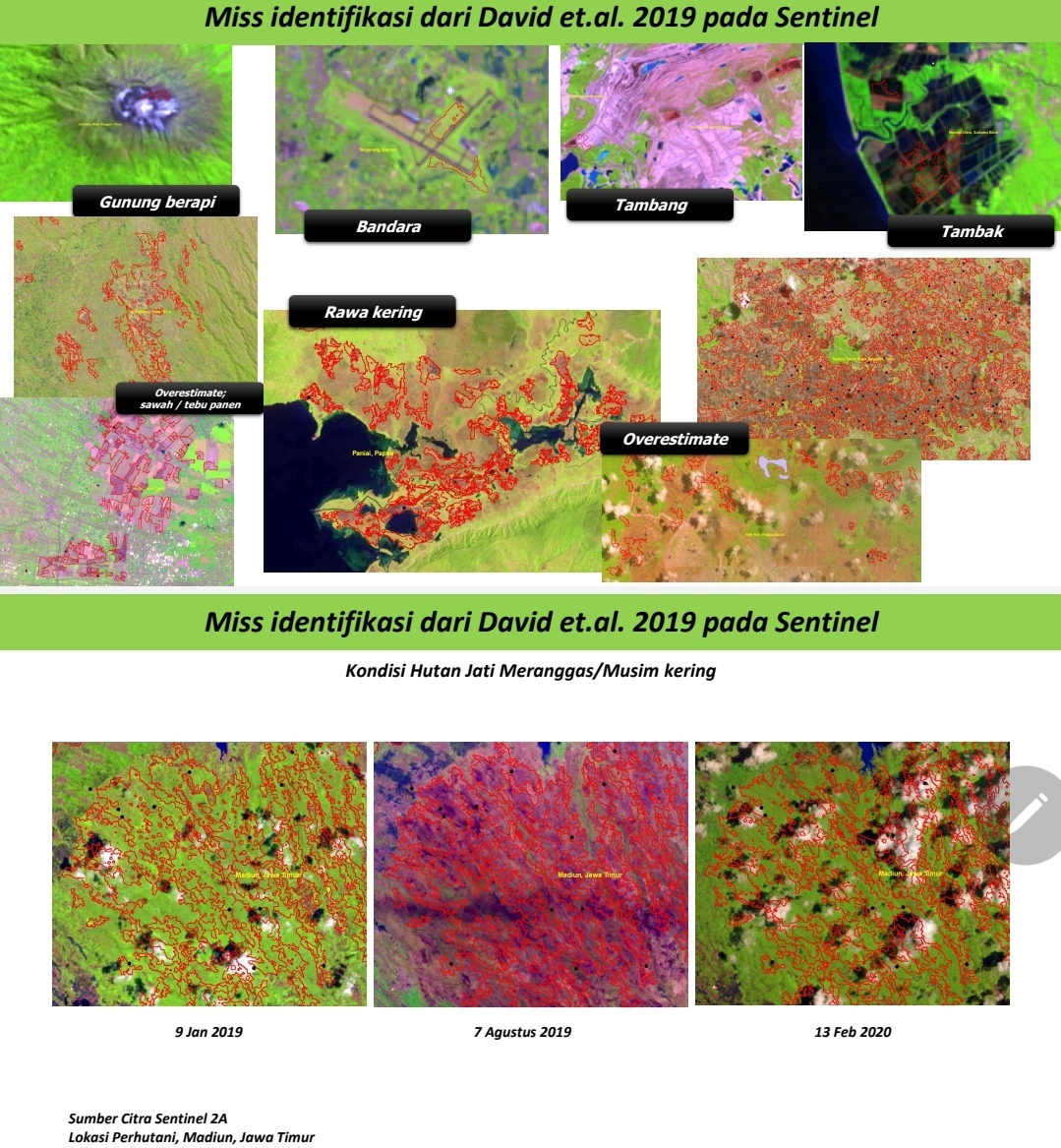

Seperti lahan terbuka pemukiman, awan, bandara, perkebunan yang lagi panen, bahkan gunung api pun diidentifikasi David sebagai hotspot ataupun areal terbakar. Jika sudah begini, secara empirik lapangan jika merujuk kerja pengendalian karhutla hanya mengandalkan data pada riset David, apakah Manggala Agni dan tim satgas Karhutla juga harus memadamkan gunung berapi?

Selain itu juga terjadi miss identifikasi pada sentinel 2A yang digunakan David, misalnya pada lokasi Perhutani di Madiun, Jawa Timur. Ada identifikasi areal bekas terbakar di lokasi ini, padahal yang terjadi adalah kondisi hutan jati sedang meranggas atau musim kering.

Jadi pada konteks metodologi riset, David cs tidak melakukan klarifikasi apapun dengan mengandalkan sumber daya manusia, semata hanya mengandalkan mesin. Semua yang panas bagi 'mesin' kemudian disimpulkan dalam riset David sebagai areal karhutla, karena riset hanya mengandalkan pengamatan visual atas objek bekas karhutla yg dikonversi menjadi algoritme tertentu, antara lain dNBR (Delta Normalized Burned Ratio), dan Random Forest. Semuanya diolah otomatis oleh mesin. Karena dilaksanakan secara otomatis, maka nilai pantulan objek yang serupa akan disimpulkan sama, tanpa memandang beberapa aspek asosiatif yang melatarbelakangi.

Maka tidak heran bila obyek seperti hutan jati yang meranggas; rumput mengering pada ekosistem savanna (NTB dan NTT); vegetasi terbakar/tertimbun abu vulkanik di sekitar kawah gunung api akibat erupsi; panen pada kebun tebu; _land clearing_; sampai pemangkasan rumput pada bahu landasan bandara pun bisa diklaim sebagai areal terbakar.

Sedangkan pemerintah pada titik yang sama melakukan klasifikasi kebakaran secara interpretasi visual, overlay data citra landsat, hotspot dan data lapangan. Untuk verifikasi lapangan dilakukan secara berlapis oleh tim Manggala Agni dibantu satgas.

Pentingnya Verifikasi Lapangan

Dalam analisis areal bekas kebakaran hutan dan lahan dikenal dua jenis informasi yaitu hotspot (titik panas) dan areal bekas kebakaran. Keduanya memiliki potensi kesalahan identifikasi bila hanya mengandalkan satelit.

Dislokasi medan panas, pantulan matahari pada sudut tertentu (air, aspal, atap seng), objek bersuhu tinggi (cerobong asap, kawah gunung berapi), bisa terdeteksi sebagai hotspot.

Sedangkan pembukaan lahan pada areal gambut, timbunan abu vulkanik, hutan musim yang meranggas seperti jati, atau rumput mengering (ekosistem savanna), dapat pula diidentifikasi sebagai areal bekas terbakar.

Disinilah letak penting verifikasi lapangan agar tidak terjadi kesalahan identifikasi. Ini akan sangat menentukan tindakan lanjutan seperti pemadaman, evakuasi, sampai pada level evaluasi kebijakan secara keseluruhan.

Kegiatan cek lapangan ini dilaksanakan dengan dua metode, yakni pada saat kejadian (kegiatan diikuti dengan pemadaman bilamana benar terjadi karhutla), dan setelah kejadian. Cek lapangan setelah kejadian ini dilaksanakan untuk memastikan penafsiran atau interpretasi citra satelit, yang berguna untuk materi pengambilan kebijakan berikutnya (Gakkum, rehabilitasi, dll).

Jika hanya mengandalkan satelit tanpa _ground check_ ke lapangan, maka beberapa contoh kejadiannya bisa begini: anggota pemadam bisa berbondong-bondong datang ke area yang disebut sedang terbakar oleh satelit, jauh blusak blusuk ke lokasi, semua peralatan siap tempur digotong manual di bawah panas terik, eh begitu sampai di lokasi ternyata yang ada bukan kebakaran, melainkan cuma pantulan panas objek atap seng pondok di kebun orang atau pantulan panas dari air sungai. Ini benar-benar pernah terjadi di Dumai.

Juga pernah kejadian di Siak, helikopter pemadam bergerak terbang ke lokasi karena mengira ada kebakaran lahan, ternyata sampai di lokasi bukan titik api yang mereka temukan, melainkan para petani yang sedang membakar sisa panen padi. Pilot helikopter sepertinya kesal karena sudah terlanjur bawa air jauh-jauh, akhirnya sengaja menjatuhkan air ke arah lahan pertanian yang sedang ditunggui petani. Kejadian ini sempat jadi tontonan masyarakat desa yang seperti dapat hiburan, sementara si pilot mungkin saja merasa malu kena prank satelit. Yang jelas, Negara rugi karena biaya terbang heli pemadam juga tidaklah murah.

Satelit juga pernah membaca lahan pertanian masyarakat yang diberi herbisida alias racun rumput, meninggalkan penampakan area dengan rona menghitam, sehingga diidentifikasi satelit sebagai area kebakaran. Padahal jelas ini bukan areal terbakar.

Ada juga kejadian di Singkawang. Satelit begitu yakin menunjukkan ada titik terbakar, begitu tim ke lapangan ternyata tidak ada kebakaran. Ada areal perbatasan kebakaran di kanan kirinya hanya layu saja karena panas, oleh satelit ini ditangkap sebagai areal kebakaran, padahal tidak terbakar.

Begitu juga misalnya di NTB. Satelit pernah menangkap ada areal terbakar di satu pulau. Ternyata setelah diverifikasi, ternyata hanya lautan padang savana yang sedang mengering.

Satelit pada tingkat kepercayaan tertentu (confidence level) harus dilakukan groundcheck, karena bila salah melangkah, pengaruhnya sampai pada tahap pengambilan kebijakan. Jika semua hanya percaya data satelit, sungguh tidak bisa dibayangkan bagaimana repotnya penyusunan anggaran untuk mitigasi dan kebijakan lanjutan seperti penegakan hukum, pemulihan kawasan, dan lainnya.

Semua verifikasi lapangan inilah yang tidak dilakukan riset David, karena ia percaya seutuhnya pada algoritma mesin dan langsung mempublikasinya, lalu disambut oleh beberapa pihak seperti Greenpeace yang dalam kampanye medsos mereka menyusun narasi seolah pemerintah pemerintah Indonesia telah berbohong soal data karhutla. Padahal ini justru menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak mengerti sama sekali kondisi faktual lapangan dan cara kerja pengendalian karhutla di Indonesia.

Oke, kita lanjut ya pada perbedaan metodologi riset lainnya.

Untuk menegaskan metodologi data karhutla, pemerintah Indonesia melalui KLHK melakukan deliniasi atau penggambaran/pemetaan dengan menggunakan garis dan lambang, yang dibandingkan secara lengkap dengan indikasi data hotspot, data burned area (areal bekas terbakar), perbandingan dengan kenampakan sebelum kebakaran, dan lagi-lagi dan lagi diperkuat data lapangan.

Karena filosofi dasar penginderaan jauh adalah melakukan penafsiran, menganalisis penampakan pada citra, dan memastikan obyek di lapangan itu apa. Karena bila hanya mengandalkan mesin, proses identifikasi masih ada potensi kesalahan. Maka kebenaran data mutlak baru bisa didapatkan pada saat turun ke lapangan.

Sehingga dengan begitu, maka kontrol kualitas data pemerintah dilakukan secara virtual bertingkat dengan melibatkan pakar kebakaran (tidak hanya dari KLHK), penginderaan jauh dan juga tenaga lapangan dari DAOP Manggala Agni yang memang sehari-hari berada di tingkat tapak. Dengan melibatkan kolaborasi mesin dan manusia, validasi dilakukan pada seluruh areal atau 100 persen yang terintegrasi dengan kontrol kualitas.

Sedangkan David Cs hanya melakukan klasifikasi _random forest supervised classification_ dengan sumber hasil kalkulasi dNBR ditambah 10 saluran sentinel. Sehingga kontrol kualitasnya juga hanya membandingkan data yang sudah ada di mesin (MODIS, VIIRS, dan titik referensi). Adapun peta validasinya hanya pada 1.298 titik yang dilakukan dengan citra sentinel 2 secara visual pada hanya 7 Provinsi saja yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Papua, Jambi, Riau dan Sumatera Selatan. Sedangkan pemerintah pada seluruh area se Indonesia.

Pemerintah menggunakan citra satelit optis (landsat 7/8), dengan resolusi spasial 30 m dan masa akuisisi 16 hari, dan tersedia secara konsisten sejak tahun 1972 sampai sekarang. Sedangkan David menggunakan sumber data yang baru tersedia tahun 2015, menggunakan citra satelit Optis (Sentinel-2A/B), dengan resolusi spasial 20 m dan akuisisi 5 hari. Meski berbeda namun sumber data pemerintah maupun David sama-sama mumpuni, karena cakupan areanya sama-sama untuk seluruh Indonesia.

Perbedaan mendasar lainnya di metodologi penelitian ada pada tingkat kepercayaan titik api. Tidak semua hotspot yang terbaca di satelit, berarti di titik tersebut ada kebakaran hutan dan lahan. Karena itu pemerintah menggunakan tingkat kepercayaan. Identifikasi areal terbakar ditetapkan berdasarkan kategori akurasi.

Kategori high (H) yakni titik yang teridentifikasi di citra, ada hotspotnya dan dibuktikan dengan data lapangan; Kategori medium (M), ada citra dan hotspot; Sedangkan untuk kategori low (L) hanya penampakan di citra saja.

Kategori akurasi ini akan membantu tim satgas lapangan menentukan tindakan prioritas. Ini sekaligus untuk verifikasi bertingkat, seperti contohnya di Sumatera Barat. Ada satu lokasi yang awalnya selalu berada di level Medium. Namun setelah diverifikasi berulang kali, akhirnya dikeluarkan dari level Medium menjadi ke level Low.

Areal bekas terbakar yang terindikasi muncul di level low, tidak digunakan untuk kerja tim lapangan, sehingga tidak dipublikasikan dan hanya disimpan sebagai basis data saja, karena dari hasil cek lapangan pada areal terbakar kategori Low ini akurasi kebenaran titik apinya hanya lk 50 % saja.

Artinya ke depan bilamana muncul indikasi hotspot oleh satelit, maka tim pemadam memprioritaskan lokasi yang berada pada level high atau medium daripada level Low. Ini akan membantu efektifitas dan efesiensi kerja tim satgas di lapangan, karena memadamkan api karhutla adalah kerja berkejaran dengan waktu dan keselamatan nyawa manusia.

Sementara oleh David dalam risetnya, tingkat kepercayaan ini tidak digunakan sama sekali alias diabaikan total. Jadi seluruh data pada level kepercayaan apapun semua dipublikasikan. Apapun yang memantulkan panas, mau itu atap seng, kebun masyarakat, tanah lapang, lahan terbuka, bandara, waduk bahkan gunung berapipun dipublikasikan sebagai areal terbakar. Jadi riset David cs hanya berorientasi pada data visual di layar komputer semata, sedangkan data pemerintah mencakup semua aspek sosial dan ekosistem yang nyata ada.

Di tahap berikutnya, terjadi perbedaan mendasar pada piranti pengolah data yang digunakan. Bila pemerintah memproses data secara offline atau manual menggunakan PC dan software GIS/RS, maka riset David Cs hanya melakukan secara online dan otomatis menggunakan fasilitas Google Earth Engine, dimana server data dan algoritme dasar milik google, sedangkan peneliti hanya memasukkan algoritma dan parameter perintah secara daring atau online.

Begitu juga dengan periode pengamatan riset. Pemerintah mengeluarkan data karhutla pada periode 1 Januari 2019-31 Desember 2019. Sedangkan David Cs mengeluarkan data riset periode 1 November 2018-31 Desember 2019.

Maka tak heran bila terjadi perbedaan data yang sangat signifikan, dimana data pemerintah menunjukkan area terbakar di 2019 seluas 1,6 juta ha, sedangkan data riset David Cs overestimate hingga ke angka 3,1 juta ha.

Sebenarnya jika yang digunakan perbandingan kondisi riil di tengah masyarakat, riset David Cs bisa terbantahkan dengan sendirinya. Karena bila data David Cs ini dianggap valid, berarti estimasi karhutla 2019 melebihi karhutla tahun 2015 seluas 2,6 juta ha.

Saat itu (2015) pada Provinsi rawan di Sumatera dan Kalimantan, karhutla menyebabkan bencana asap Nasional. Bahkan di Riau lebih dari 3 bulan matahari tidak tembus tertutup kabut asap. Namun dengan karhutla seluas 3,1 juta ha versi David cs di 2019 tidak mengakibatkan bencana kabut asap dengan skala seperti 2015. Kok bisa dengan luasan yang begitu banyak, karhutla 2019 berbeda dampaknya dengan karhutla di 2015? Ini hanya logika sederhana saja dan non ilmiah untuk membuktikan bahwa ada 'sesuatu yang hilang atau kurang lengkap' pada artikel hasil riset David Cs.

Mari kembali pada basis data. Jika dibuat simulasi areal dengan tingkat kepercayaan low tetap dimasukkan ke dalam laporan resmi, maka penambahan areal terbakar hanya menjadi 1,8 juta ha dan masih sangat jauh dari estimasi luas karhutla versi David Cs seluas 3,1 juta ha.

Data matriks perbandingan antara pemerintah dan David juga menunjukkan bahwa ada data-data yang sebenarnya sama, namun juga sangat banyak yang areal karhutlanya hanya teridentifikasi secara sepihak dengan 'satelit otomatis' ala riset David Cs.

Apapun itu, setiap metode penginderaan jauh mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sentinel memang lebih update, tapi David tidak melakukan verifikasi lapangan yang menjadi kunci penting pemerintah dalam penanggulangan karhutla di Indonesia, yang bahkan mungkin tidak dimiliki oleh Negara lain di dunia.

Hanya mengandalkan data satelit tanpa validitas data dan verifikasi lapangan, jelas tidak sesuai dengan kebutuhan pengendalian karhutla di Indonesia. Lorens Bagus (1996:307-308) mengemukakan bahwa salah satu sifat ilmu adalah koheren yakni tidak kontradiksi dengan kenyataan. Riset atau penelitian ilmiah memiliki standart dasar seperti wajib teliti, kritis, dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Selain itu penilaian etik penelitian tidak semata-mata mencari pembuktian, bukan semata soal salah dan benar, melainkan apa yang paling aplikatif untuk membawa kemaslahatan untuk umat manusia. Itu yang paling terpenting, dan itu yang sedang dilakukan pemerintah Indonesia dalam langkah pengendalian karhutla untuk menjaga mandatnya pada rakyat sesuai UUD 1945.

Dalam suatu riset seharusnya tidak ada klaim kebenaran mutlak, apalagi menganggap salah pihak sebelah hanya karena memiliki data berbeda. Perbedaan metodologi riset adalah hal yang lumrah. Beberapa pihak mungkin suka dengan isu-isu popular, hit and run, claim and blame, namun tentu saja pemerintah tidak bisa melangkah seperti itu karena pengambilan kebijakan menggunakan basis data ilmiah (policy based scientific) harus seakurat mungkin bagi kemaslahatan kepentingan jutaan manusia beserta ekosistemnya.

Publik sangat berhak mendapatkan informasi yang adil dan berimbang. Riset David masih sangat terbuka peluang untuk dilakukan critical review oleh para peneliti dan banyak akademisi. Karena hakikatnya antara ILMU dan PENELITIAN tidak bisa dipisahkan, karena di dalam keduanya terdapat pengetahuan. Reliable, valid, dan akurat adalah sifat dasar ilmu. Artinya, untuk mengembangkan ilmu harus melalui pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang memiliki keterandalan dan keabsahan yang tinggi, serta penarikan kesimpulan yang memiliki akurasi dengan tingkat siginifikansi yang tinggi pula.

Indonesia dengan pengalaman panjangnya menghadapi karhutla, perlahan mulai mengurainya dengan langkah yang terukur dan berbagai kebijakan yang _scientific based_. Saat ini Indonesia tengah meniti pola kerja pengendalian karhutla permanen hasil dari _corrective policy and corrective action_ pasca kejadian 2015, dan hasilnya telah mulai dirasakan dan diakui dunia internasional.

Bagi yang masih ragu, silahkan lakukan riset langsung ke lapangan, jangan hanya riset di belakang layar komputer semata. Karena penanganan karhutla di Indonesia membutuhkan kerja kolaborasi, yang tidak cukup sekedar ditunjukkan dengan kampanye di dunia maya, tapi harus dibuktikan dengan kerja nyata.

Salam Literasi

Dr.Afni Zulkifli

*TAM LHK-Dosen FIA Unilak